Maestro Editions Lien/Link: https://www.maestroeditions.com/

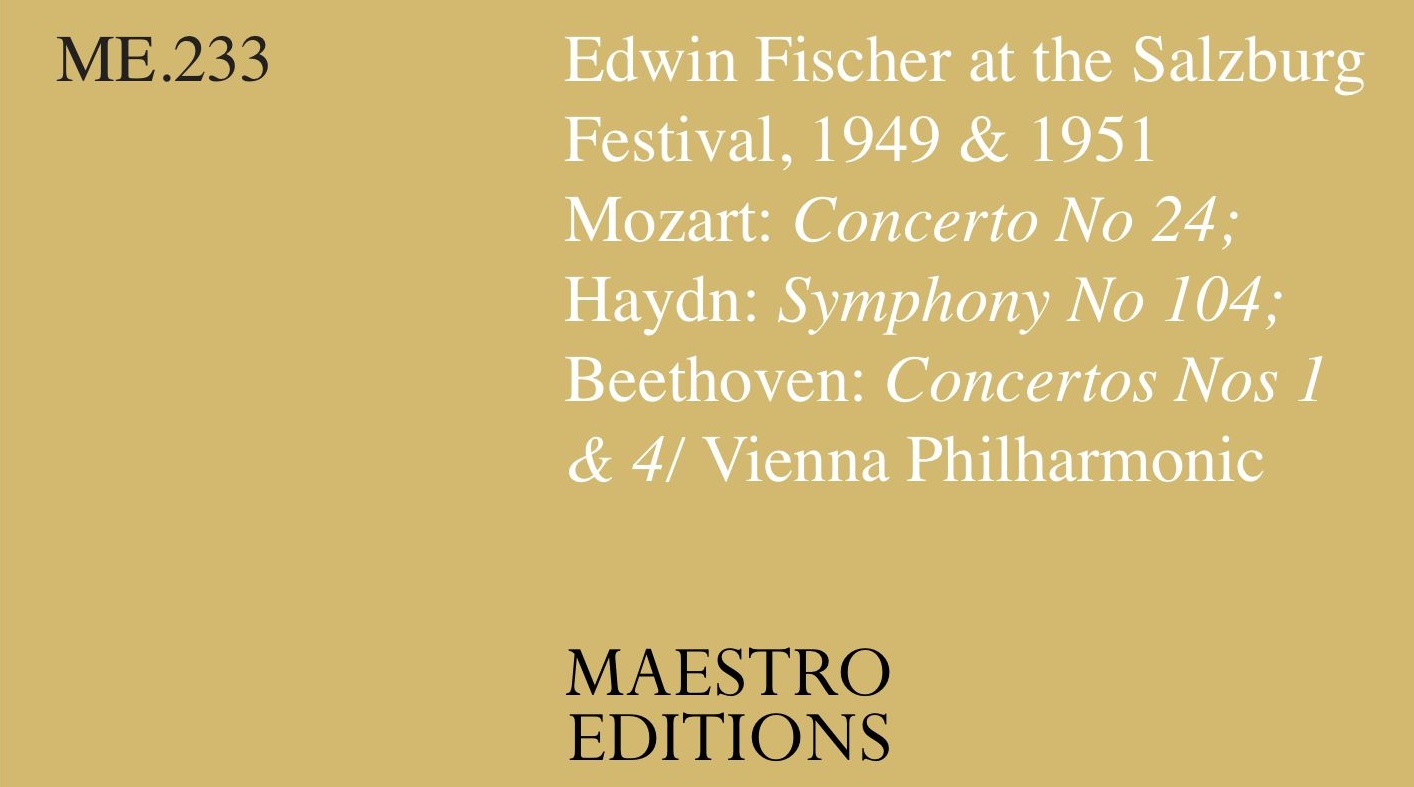

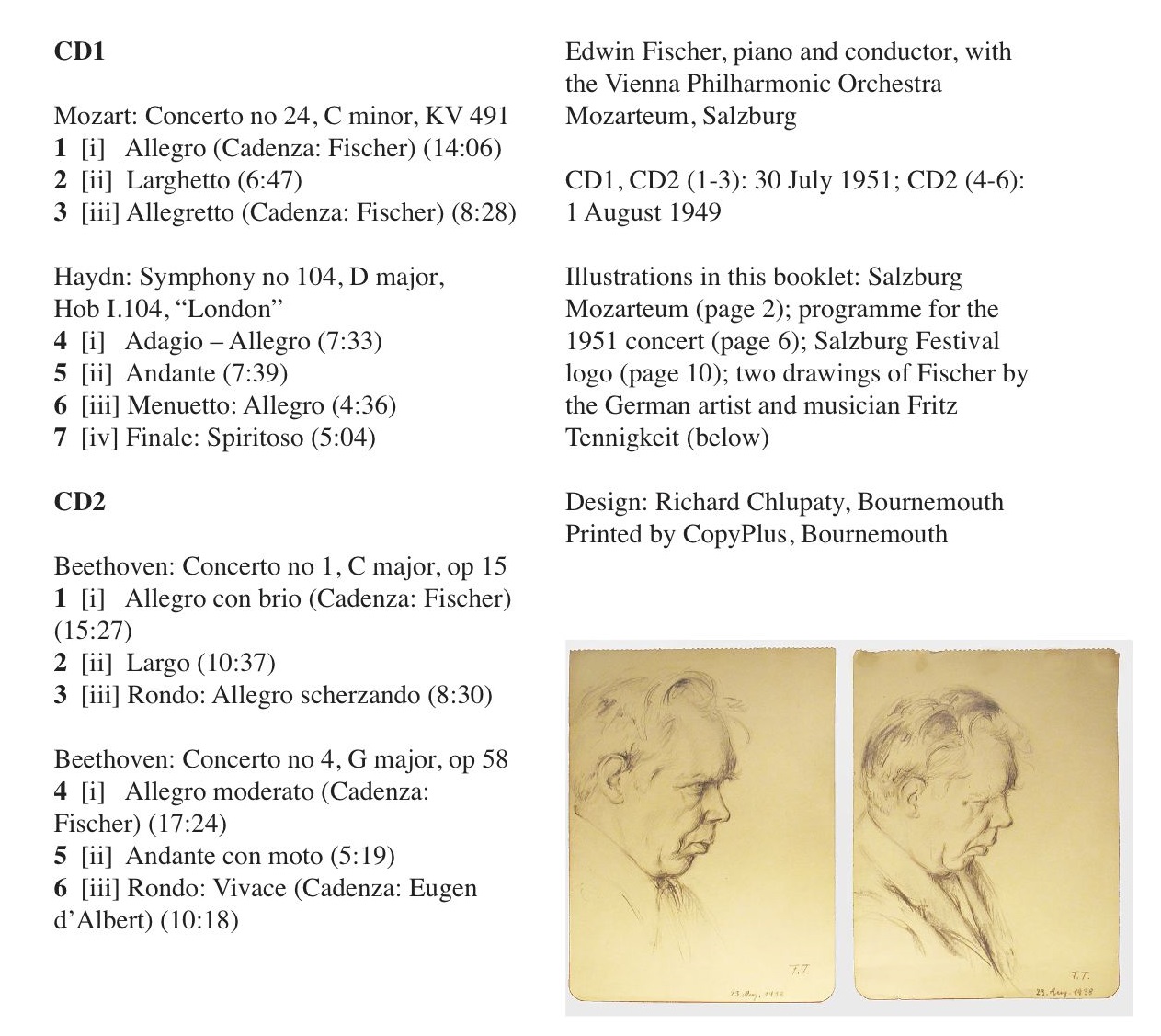

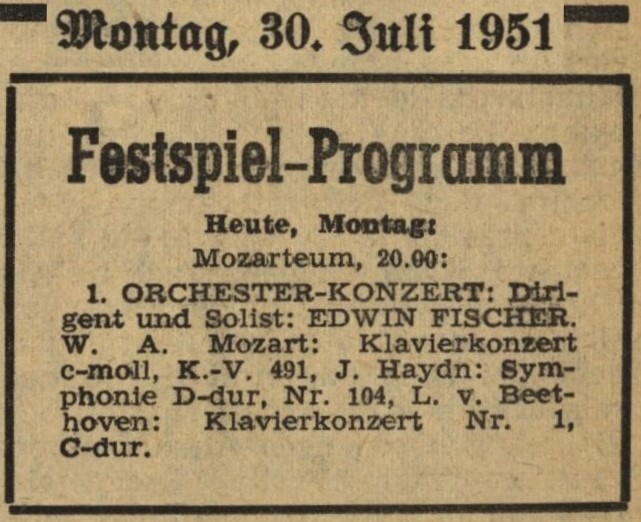

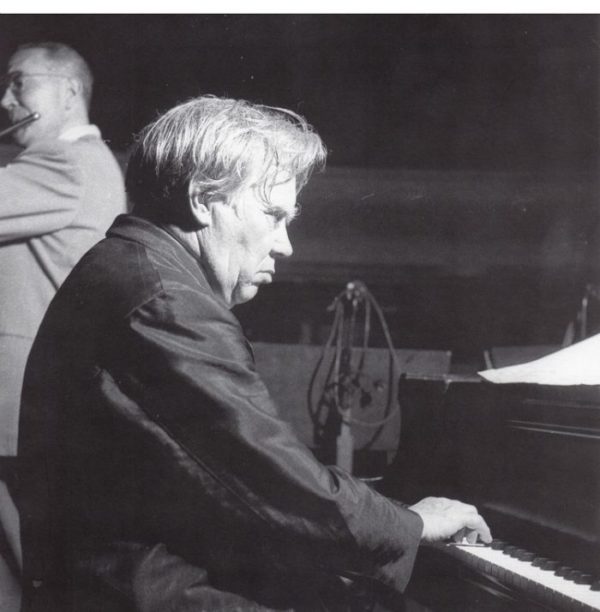

Maestro Editions qui a déjà publié le concert dirigé par Edwin Fischer lors du Festival de Strasbourg 1953, nous offre des inédits d’importance provenant cette fois du Festival de Salzbourg, où Fischer dirige les Wiener Philharmoniker. Il s’agit de la totalité du concert du 30 juillet 1951 (Mozart Concerto n°24 K.491, Haydn Symphonie n°104 et Beethoven Concerto n°1 Op.15) et du seul enregistrement qui subsiste du concert du 1er août 1949 (Beethoven Concerto n°4 Op.58).

Ces enregistrements proviennent des archives de Paul Badura-Skoda (1927-2019), qui les a transmis à Roger Smithson en vue d’une possible publication. Le concert de 1951, enregistré sur bande magnétique avec une très bonne qualité sonore, présentait cependant certains problèmes, notamment il manquait les dernières notes du Concerto de Beethoven et il y avait des distorsions gênantes dans la Symphonie de Haydn. Fort heureusement, il existait une autre source, certes inférieure pour le Beethoven, mais qui était complète, et Andrew Hallifax a su rendre acceptable les saturations dans le Haydn.

Le Concerto n°24 K.491 était le préféré de Fischer, si l’on en juge par le fait qu’il l’a joué quatre fois au Festival de Salzbourg (1947, 1949, 1951 et 1954). Il en existe deux autres enregistrements (London Philharmonic / Collingwood 1937, Royal Danish Orchestra 1954), et si les trois interprétations sont différentes, celle-ci est la plus vivante et on notera également la qualité du dialogue avec les instruments à vent de l’orchestre.

Concernant la Symphonie de Haydn, quoi de mieux que de laisser la parole à Paul Badura-Skoda?: ‘Du vivant de Fischer, j’ai constitué à sa demande des archives sonores avec des enregistrements sur bande de toutes sortes. Un jour, j’ai fait écouter à un chef d’orchestre renommé, sans citer le nom de Fischer, une bande contenant une retransmission radio du concert du Festival de Salzbourg au cours duquel le maître Edwin avait dirigé la Symphonie en ré majeur n°104 de Haydn. Celui-ci l’écouta d’abord à contrecœur, puis avec grand intérêt. ‘C’est magnifique, je ne l’ai jamais entendue aussi magistralement’, s’exclama-t-il. ‘Qui dirige ? Toscanini ?’. Il a été plus qu’étonné lorsque je lui ai dit qu’il s’agissait ‘seulement’ du ‘pianiste-chef d’orchestre’ Edwin Fischer. Je n’ai pas pu assister à un seul des concerts que Fischer a donnés avec son propre orchestre de chambre, mais ses concerts avec l’Orchestre Philharmonique de Vienne pendant le Festival de Salzbourg sont restés gravés dans ma mémoire, et l’Orchestre Philharmonique lui-même ne les a pas oubliés’.

L’enregistrement du Concerto n°1 Op.15 de Beethoven est un événement, car la seule version que l’on connaissait jusqu’à présent (BPO 1943) est très déficiente sur le plan sonore, et l’interprétation spontanée (selon Badura-Skoda) de Fischer nous confirme qu’il était dans un grand jour. Le Concerto n°4 Op.58 provient de disques à gravure directe de qualité variable, mais le premier mouvement est quand même satisfaisant.

Notons enfin que le travail de restauration effectué par Andrew Hallifax est très respectueux de l’interprétation de Fischer. Cet ingénieur du son est connu pour les très beaux reports qu’il a effectués pour le site ‘Centre for the History and Analysis of Recorded Music’ ainsi que pour le label APR.

____________

Maestro Editions, which has already published the concert conducted by Edwin Fischer at the 1953 Strasbourg Festival, is now offering us important previously unreleased material from the Salzburg Festival, where Fischer conducts the Wiener Philharmoniker. It is comprised of the entire concert of 30 July 1951 (Mozart Concerto No. 24 K.491, Haydn Symphony No. 104 and Beethoven Concerto No. 1 Op.15) and of the only surviving recording of the concert of 1 August 1949 (Beethoven Concerto No. 4 Op.58).

These recordings come from the archives of Paul Badura-Skoda (1927-2019), who lent them to Roger Smithson for possible publication. The 1951 concert, recorded on magnetic tape with very good sound quality, nevertheless presented certain problems, especially the last notes of the Beethoven Concerto were missing and there were annoying distortions in the Haydn Symphony. Fortunately, there was another source, admittedly inferior for the Beethoven, but which was complete, and Andrew Hallifax was able to make the saturations in the Haydn acceptable.

Concerto No. 24 K.491 was Fischer’s favourite, judging by the fact that he played it four times at the Salzburg Festival (1947, 1949, 1951 and 1954). There are two other recordings (London Philharmonic / Collingwood 1937, Royal Danish Orchestra 1954), and although the three interpretations are different, this is the most lively, and the quality of the dialogue with the orchestra’s wind instruments is also noteworthy.

For the Haydn’s Symphony, what better way than to let Paul Badura-Skoda have his say?:’While Fischer was still alive, I compiled a sound archive with all kinds of tape recordings on his behalf. Once, without mentioning Fischer’s name, I played a tape to a well-known conductor which contained a radio broadcast of the Salzburg Festival concert at which Master Edwin had conducted Haydn’s D major Symphony No. 104. He first listened reluctantly and then with great interest. he exclaimed: ‘That’s marvellous, I’ve never heard it so masterly. Who is conducting? Toscanini?’. He was more than astonished when I told him that it was ‘only’ the ‘conducting piano player’ Edwin Fischer. I was never able to attend any of the concerts that Fischer gave with his own chamber orchestra, but I still have vivid memories of his concerts with the Vienna Philharmonic during the Salzburg Festivals, and the Philharmonic itself has not forgotten them either’.

The recording of Beethoven’s Concerto No. 1 Op.15 is an event, because the only version we knew of until now (BPO 1943) is very deficient in sound, and Fischer’s spontaneous interpretation (according to Badura-Skoda) confirms that he was on a great day. Concerto No. 4 Op.58 comes from transcription discs of variable quality, but the first movement is nonetheless satisfactory.

Finally, it should be noted that the restoration work carried out by Andrew Hallifax is very respectful of Fischer’s interpretation. This sound engineer is renowned for the fine transfers he has produced for the Centre for the History and Analysis of Recorded Music website and for the APR label.

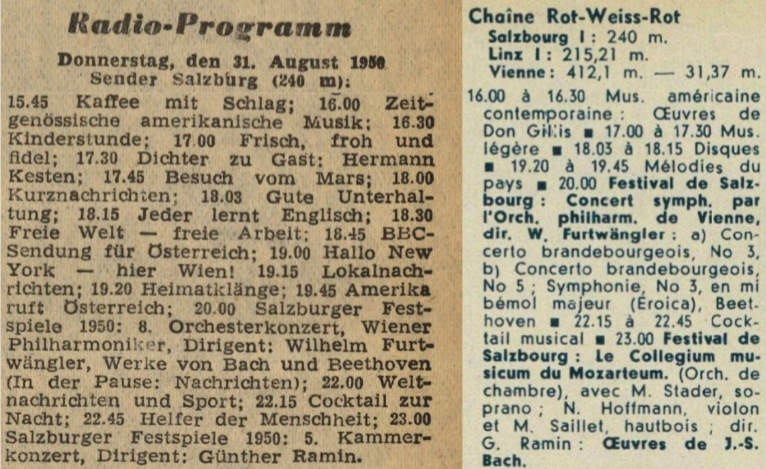

Les enregistrements du concert Bach Beethoven du 31 août 1950 qui clôturait le festival de Salzbourg proviennent de sources privées.

Les deux éditions commerciales disponibles (EMI et Orfeo) des Concertos Brandebourgeois n° 3 et 5 ont fait l’objet d’un traitement numérique qui vise à éliminer les bruits de fond et à atténuer la distorsion. Cependant, ceci conduit à une perte importante de définition et beaucoup de détails de l’interprétation sont inaudibles. De plus, dans le Concerto n°5, le timbre et les phrasés du piano de Furtwängler sont très affectés.

Le label Maestro Editions de Richard Chlupaty (dont nous vous avons déjà présenté la publication du concert d’Edwin Fischer au Festival de Strasbourg 1953) propose une édition en CD (ME 008) de ces deux Concertos à partir des meilleurs documents d’origine accessibles, mais cette fois-ci sans aucun traitement numérique. La plus-value musicale est importante. On peut enfin comprendre comment Furtwängler au piano concevait et exécutait la cadence du Concerto n°5, une grande interprétation.

Dans le Salzburger Volkszeitung du 2 septembre, Alfred Haslinger a souligné que Furtwängler a utilisé dans le Concerto n°3 l’effectif des cordes d’un orchestre wagnérien avec l’effet décoratif de huit contrebasses alignées frontalement derrière les autres cordes, et que Bach en l’année de son bicentenaire, apparaîssait en habit d’apparat dans sa glorieuse monumentalité, et que c’était à peu près la même chose dans le Concerto n°5.

Cette œuvre a été rejouée par Furtwängler lors de la tournée d’octobre du WPO et dans le Journal de Genève du 23 octobre 1950, le critique (et également violoncelliste) Franz Walter s’y est étonné que le Kapellmeister ait fait ‘donner’, et combien généreusement, ses huit contrebasses et que l’œuvre, manifestement conçue pour un orchestre de chambre de caractère intime en soit comme ‘frappée d’ éléphantiasis’.

Il n’est pas étonnant que le son reflète l’importance des effectifs utilisés dans les deux Concertos.

En complément, le CD propose le Concerto n°5 interprété au cours du concert du 21 ou 22 décembre 1940, ici aussi sans traitement numérique.

Vous pouvez commander ce CD à l’aide du lien suivant:

https://www.maestroeditions.com/store/me-008-furtwangler-bach-brandenburg-cti-vpo-live-me-008/

____________

____________

Wilhelm Furtwängler WPO Salzburg 31 August 1950 – Radio Rot-Weiss-Rot

____________

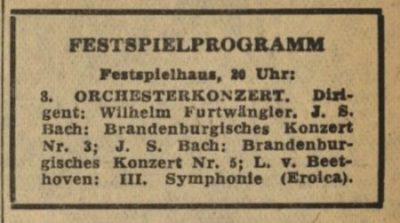

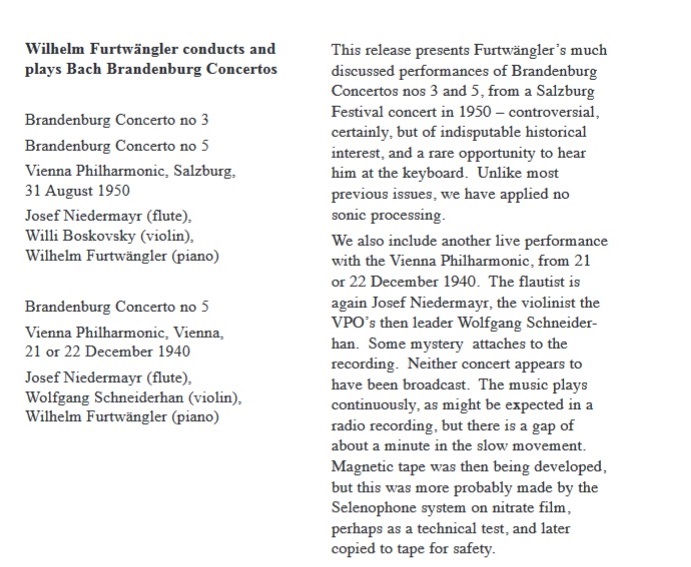

The recordings of the Bach Beethoven concert of August 31, 1950 that closed the Salzburg Festival come from private sources.

Both available commercial issues (EMI et Orfeo) of Brandenburg Concertos n° 3 et 5 have been submitted to digital treatments that purport to eliminate background noise and lower the distortion. This however implies an important loss of definition and many details of the interpretation are lost. Moreover, in the Concerto n°5, the timbre and the phrasings of Furtwängler’s piano are very much impaired.

Richard Chlupaty’s label Maestro Editions (from which we have already presented the issue of Edwin Fischer’s concert at the ‘Festival de Strasbourg 1953’) now offers a CD (ME 008) with these two Concertos from the best available original documents, but this time without any sonic processing. Musically, the improvement is important. We may now understand how Furtwängler at the piano conceived and performed the cadenza of Concerto n°5, a great performance.

In the September 2 issue of the ‘Salzburger Volkszeitung’, Alfred Haslinger has underlined that Furtwängler used in Concerto n°3 the number of strings of a Wagnerian orchestra with the decorative effect of eight double-bass players frontally aligned behind the other strings, and that, in the year of his bicentenary, Bach appeared in ceremonial dress in all his glorious monumentality, and that it was almost the same in Concerto n°5.

This work was performed again by Furtwängler during the WPO October Tour and, in the ‘Journal de Genève’ of October 23, 1950, music critic (and also cellist) Franz Walter was stunned that the Kapellmeister had ‘launched’ and very generously his eight double-bass players, and that the work, obviously composed for an intimate chamber orchestra, was as ‘stricken by elephantiasis’.

Small wonder that the sound reflects the use of a very large number of players in both Concertos.

As a bonus, the CD offers the Concerto n°5 as performed on December 21 or 22, 1940, here too without any sonic processing.

To order this CD, please use the following link:

https://www.maestroeditions.com/store/me-008-furtwangler-bach-brandenburg-cti-vpo-live-me-008/

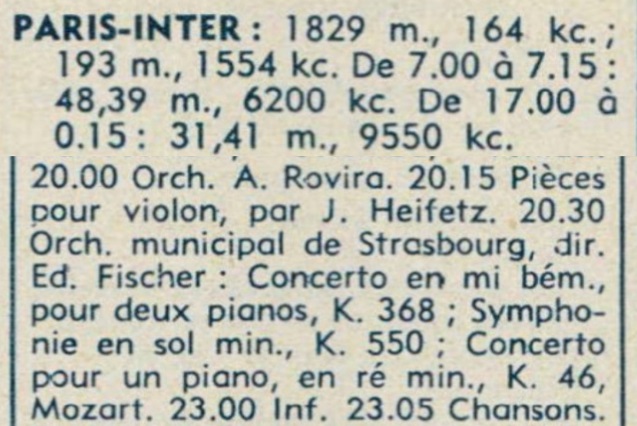

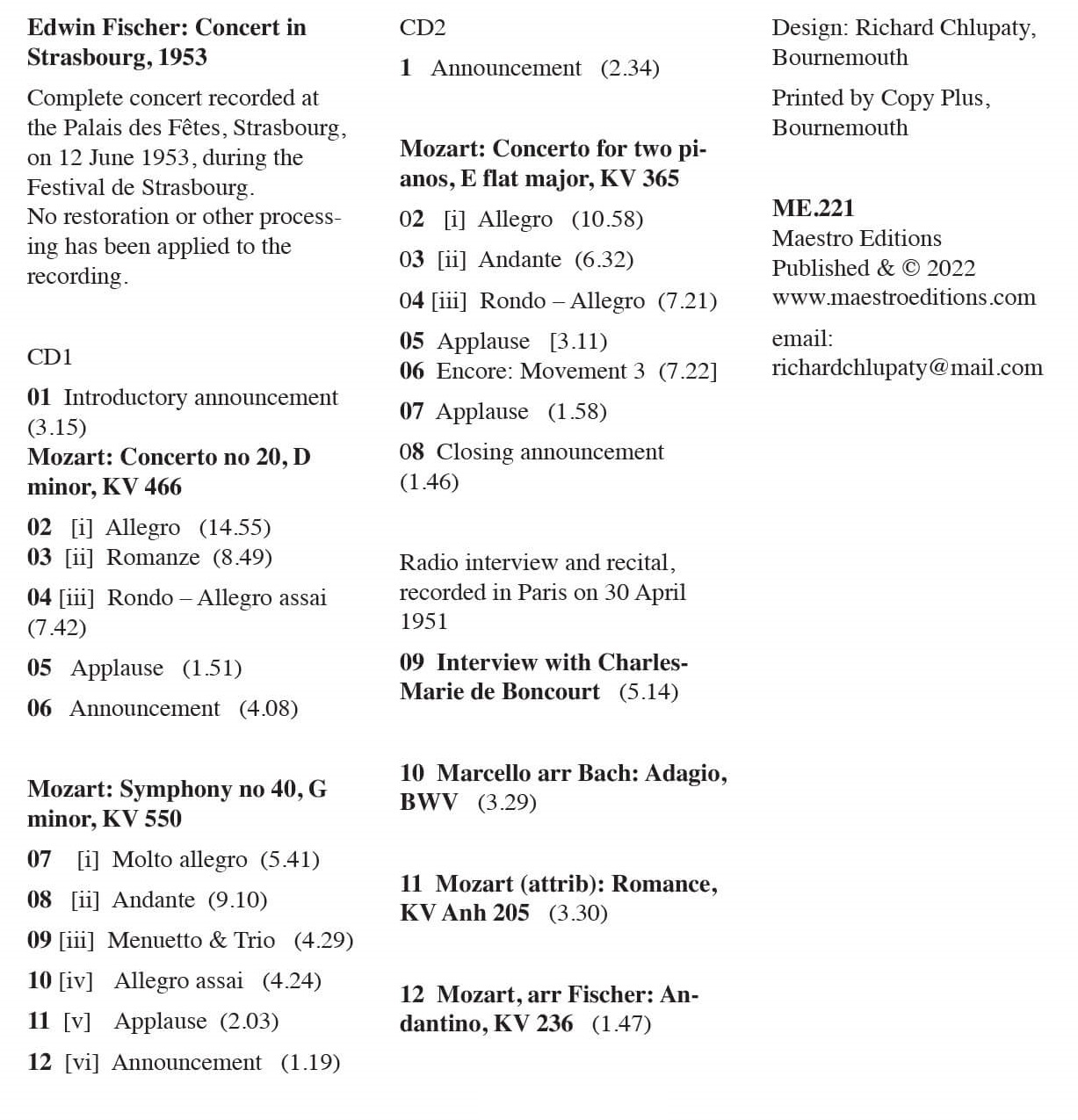

Concerto n°20 K.466 – Symphonie n°40 K.550

Concerto pour 2 pianos K. 365 avec Harry Datyner

Le label Maestro Editions de Richard Chlupaty propose sous forme d’un album de 2 CD (ME 221) l’enregistrement intégral du concert Mozart donné le 12 juin 1953 au Palais des Fêtes de Strasbourg par Edwin Fischer et l’Orchestre Municipal de Strasbourg, au cours du Festival de Strasbourg 1953 qui était entièrement consacré à Mozart. L’album est complété par une courte interview (en français) donnée à Paris le 30 avril 1951 et par trois courtes pièces pour piano (enregistrements inédits) que Fischer joue après l’interview.

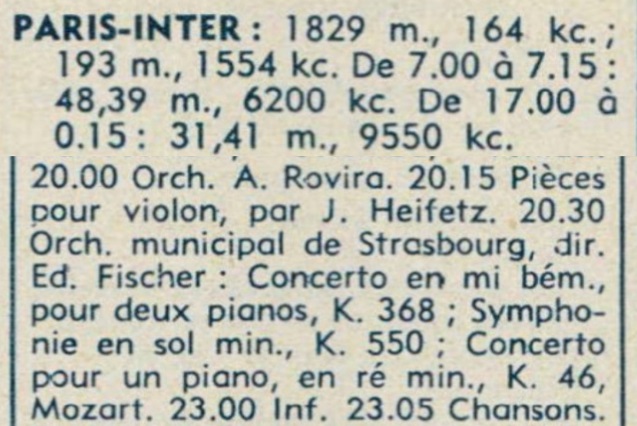

Le concert a été diffusé en direct sur Paris-Inter et il a été conservé dans les archives de la Radio.

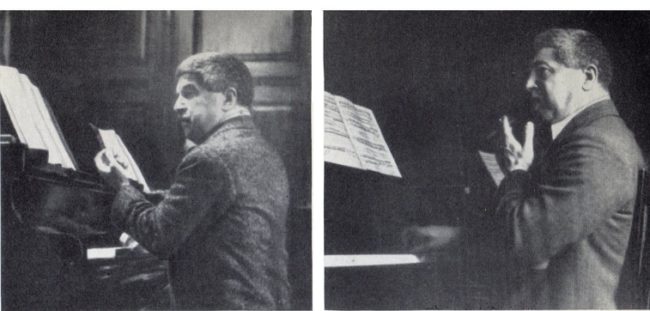

Le 13 juin 1953, Henri Weill (‘Zed’) écrivait dans les Dernières Nouvelles d’Alsace; ‘Au pupitre, Fischer déchaîne, apaise, rassure et instruit les musiciens; d’un geste convenu, il se fait comprendre. Pas la moindre trace d’affectation. Edwin Fischer recherche et trouve le cristal de Mozart’.

Les documents originaux vous sont proposés sans aucun traitement numérique, et cette édition surclasse nettement les précédentes. Le Finale du Concerto pour deux pianos K.365 a été rejoué en bis: il est publié ici pour la première fois.

Le texte de présentation est de Roger Smithson, auteur de la discographie d’Edwin Fischer.

Vous pouvez commander cet Album à l’aide du lien suivant:

Richard Chlupaty’s label Maestro Editions has just published a 2 CD album (ME 221) comprised of the complete recording of the Mozart concert given on 12 June 1953 at the Strasbourg ‘Palais des Fêtes’ by Edwin Fischer and the ’Orchestre Municipal de Strasbourg’, as part of the ‘Festival de Strasbourg 1953’ that was entirely dedicated to Mozart. The Album also offers a short interview (in French) given in Paris on 30 April 1951 and three short piano pieces (new additions to Fischer’s discography) which he plays after the interview.

The concert was broadcast live on ‘Paris-Inter’ and a recording has been preserved in the Radio archives.

On 13 June 1953, Henri Weill (‘Zed’) wrote in the ‘Dernières Nouvelles d’Alsace’: ‘When conducting,, Fischer lets loose, appeases, cheers and teaches the musicians; with a conventional gesture, he makes himself understood. Not the slightest sign of affectation. Edwin Fischer searches and finds Mozart’s crystal’.

The original documents are proposed without restoration or other processing, and this new edition is far superior to the earlier ones. Moreover, the Finale of the Concerto for two pianos K.365 was performed again as an encore: it is here published for the first time.

The liner’s notes are by Roger Smithson, author of the Edwin Fischer Discography.

You may order the Album with the following link:

Artur Schnabel a enregistré à Londres au Studio n°3 d’Abbey Road, entre janvier 1932 et novembre 1935 (avec quelques corrections en janvier 1937), la toute première intégrale des Sonates pour piano de Beethoven.

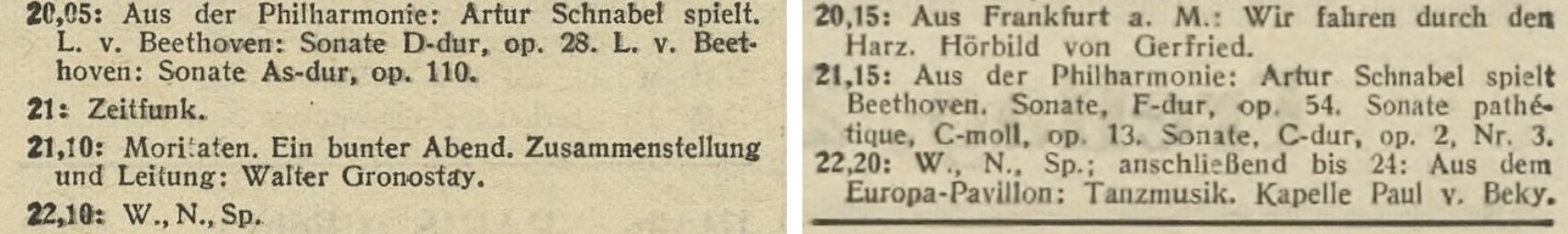

Il a également joué quatre fois cette intégrale sous forme d’un cycle de sept récitals, toujours composés de la même façon, et dont chacun regroupait soit quatre, soit cinq, sonates de diverses périodes.

Programme I : Sonates n°15 Op.28 – n°31 Op.110 // n°1 Op.2 n°1 – n°16 Op.31 n°1

Programme II: Sonates n°18 Op.31 n°3 – n°28 Op.101 // n°22 Op.54 – n°8 Op.13 – n°3 Op.2 n°3

Programme III: Sonates n°2 Op.2 n°2 – n°23 Op.57 // n°19 Op.49 n°1 – n°27 Op.90 – n°11 Op.22

Programme IV: Sonates n°12 Op.26 – n°17 Op.31 n°2 // n°5 Op.10 n°1 – n°6 Op.10 n°2 – n°26 Op.81a

Programme V: Sonates n°4 Op.7 – n°14 Op.27 n°2 // n°10 Op.14 n°2 – n°29 Op.106

Programme VI: Sonates n°13 Op.27 n°1 – n°21 Op.53 // n°20 Op.49 n°2 – n°30 Op.109

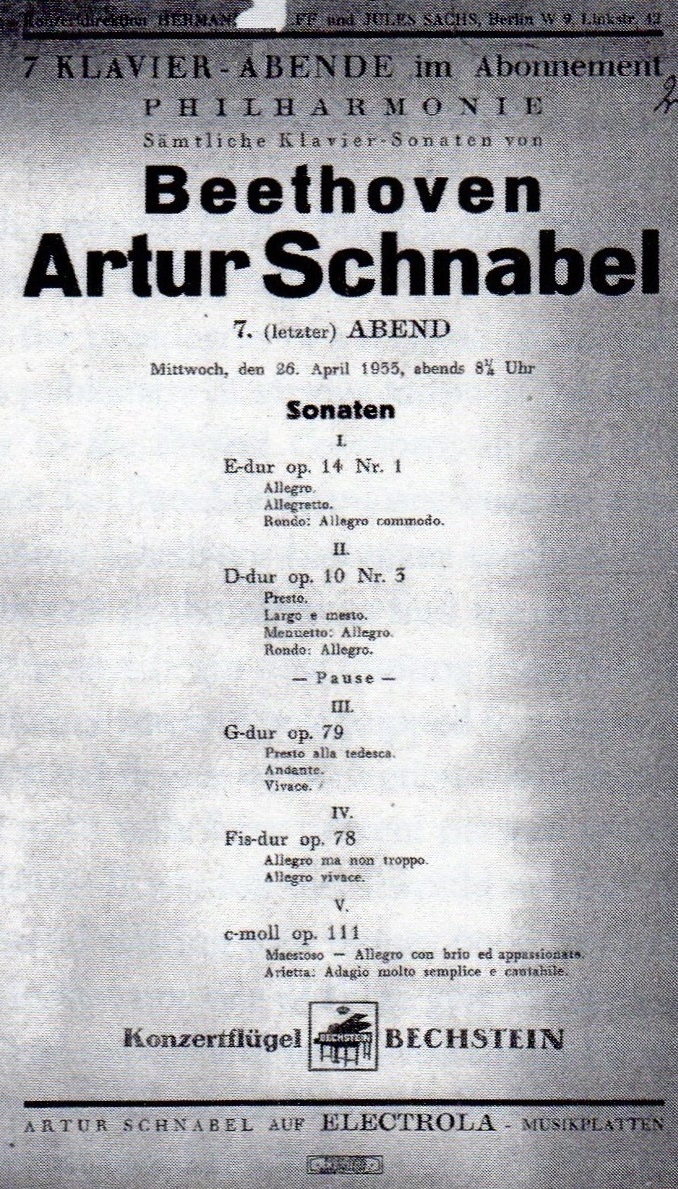

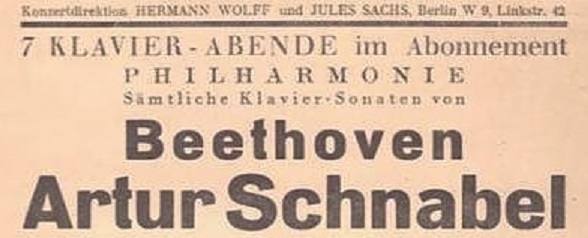

Programme VII:Sonates n° 9 Op.14 n°1 – n°7 Op.10 n¨3 // n°25 Op.79 – n°24 Op.78 – n°32 Op.111

Entre 1924 et 1927, Schnabel a publié chez Ullstein son édition intégrale des 32 Sonates.

La première intégrale a été donnée en 1927 à la Volksbühne de Berlin à l’occasion du Centenaire de la mort de Beethoven. Les récitals ont été donnés le dimanche à 11h30 aux dates suivantes: 9, 16 & 23 Janvier; 6, 13, 20 & 27 février. Le détail des programmes est donné ICI

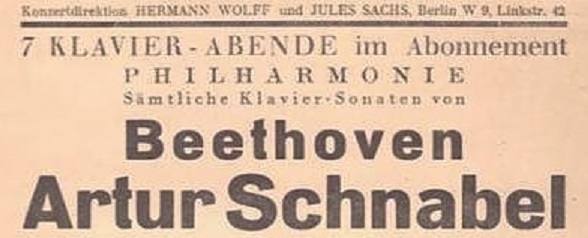

La deuxième intégrale a été donnée au Queen’s Hall de Londres en octobre-novembre 1932.

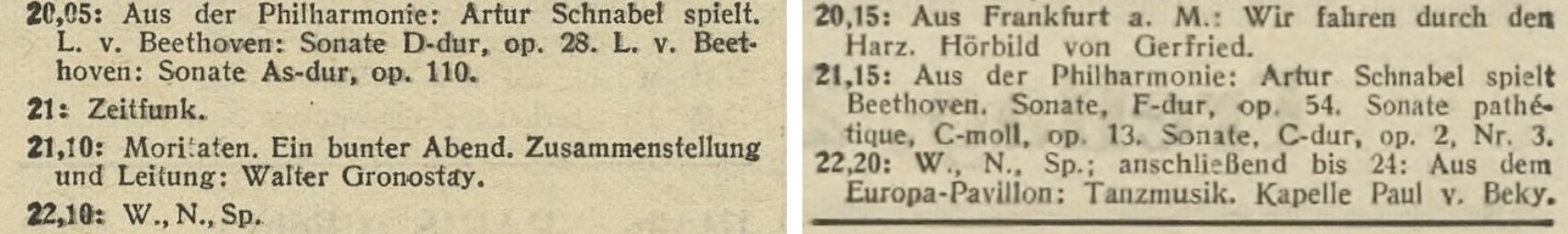

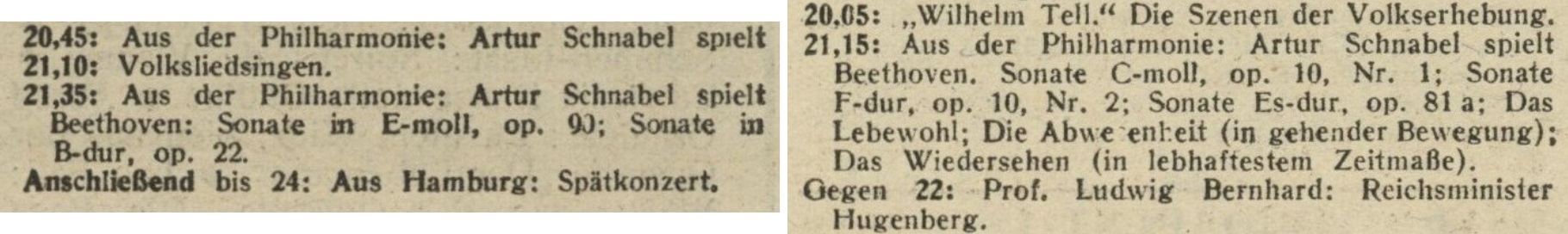

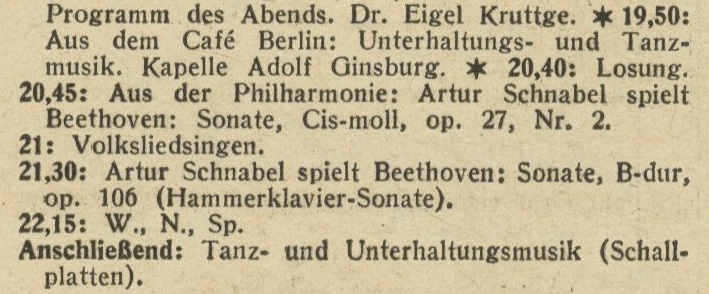

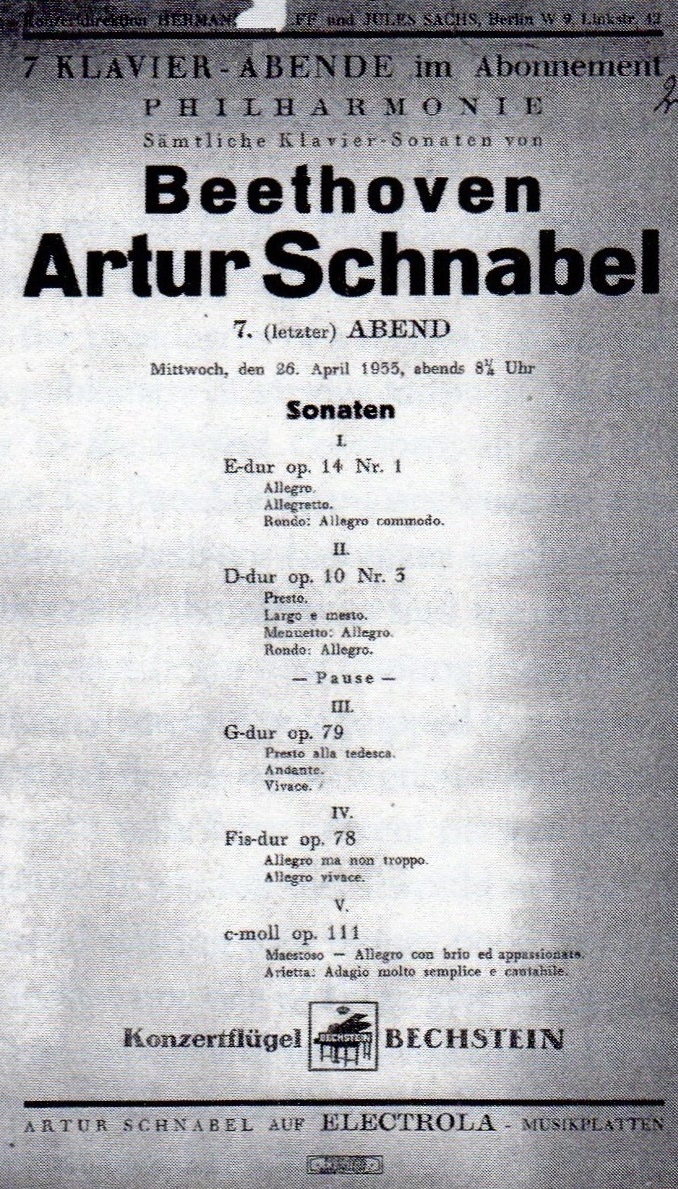

La troisième intégrale, de nouveau à Berlin, mais à la Philharmonie, en janvier-avril 1933, a pu être menée à bien malgré la prise de pouvoir d’Hitler.

Les dates des récitals sont les suivantes: 5 & 20 Janvier; 21 Février; 3 & 16 Mars; 6 & 26 Avril 1933 (dernier concert de Schnabel en Allemagne). Le détail des programmes est donné ICI

Sa réplique aux autorités allemandes lui notifiant à la fin de ce concert qu’il ne pourra pas participer aux concerts berlinois célébrant le centenaire Brahms est restée celèbre: « Mon sang n’est peut-être pas pur, mais j’ai du sang-froid. Adieu! » Il a du quitter définitivement Berlin où il s’était établi en 1900.

Au cours de ce cycle, Schnabel se rend par deux fois à Londres en février, puis en avril, pour des enregistrements beethovéniens (3 et 17 février: Sonate n°15; 16 février Concerto n°4; 17 février Concerto n°3; et du 9 au 19 avril: Sonates n°2, 6, 11, 14, 20, 22, 23 & 26).

Pour la première fois, Schnabel a autorisé des retransmissions radiophoniques d’au moins une partie de chaque récital. Elles ont été brutalement interdites après le quatrième programme (3 mars). La dernière sonate retransmise sera ainsi la n°26 Op.81a « Das Lebewohl »…

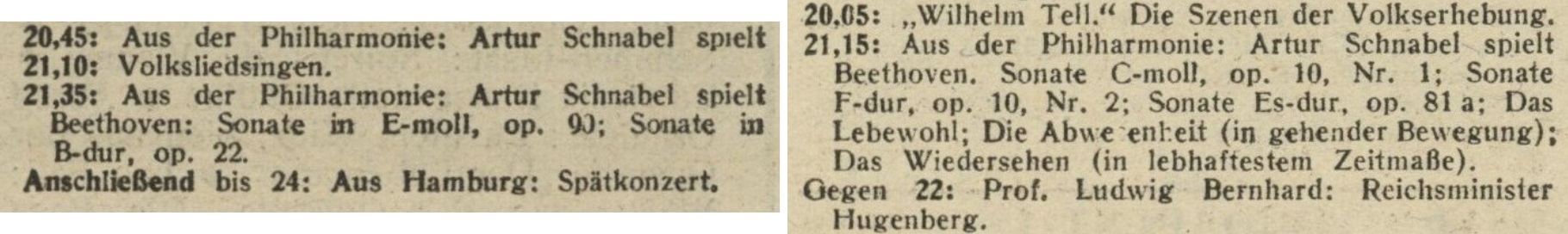

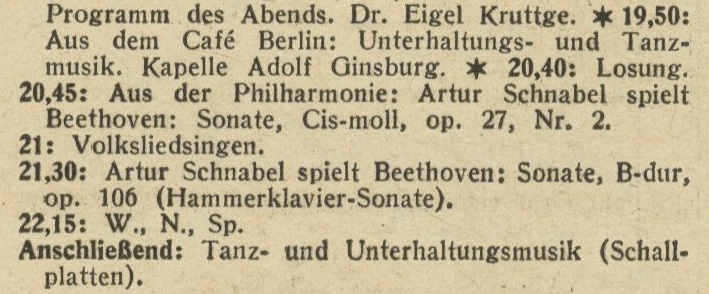

Les extraits retransmis par Radio-Berlin sont listés ci-dessous:

Radio Berlin:Programme I (Part I) 5.01 – Programme II (Part II) 20.01

Radio Berlin:Programme III 21.02 – Programme IV (Part II) 3.03

Radio Berlin: Programme V 16.03 (retransmission annulée/broadcast cancelled)

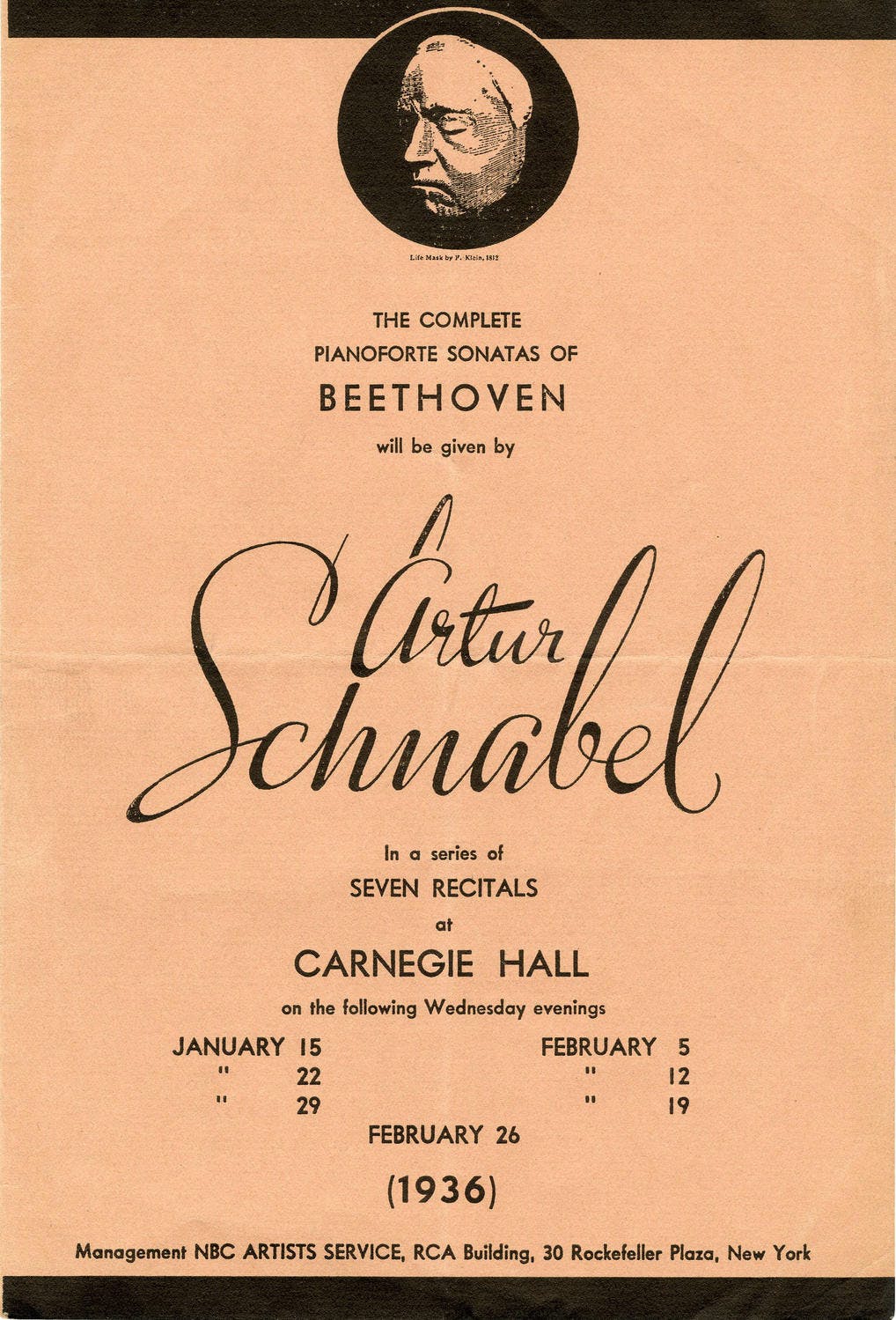

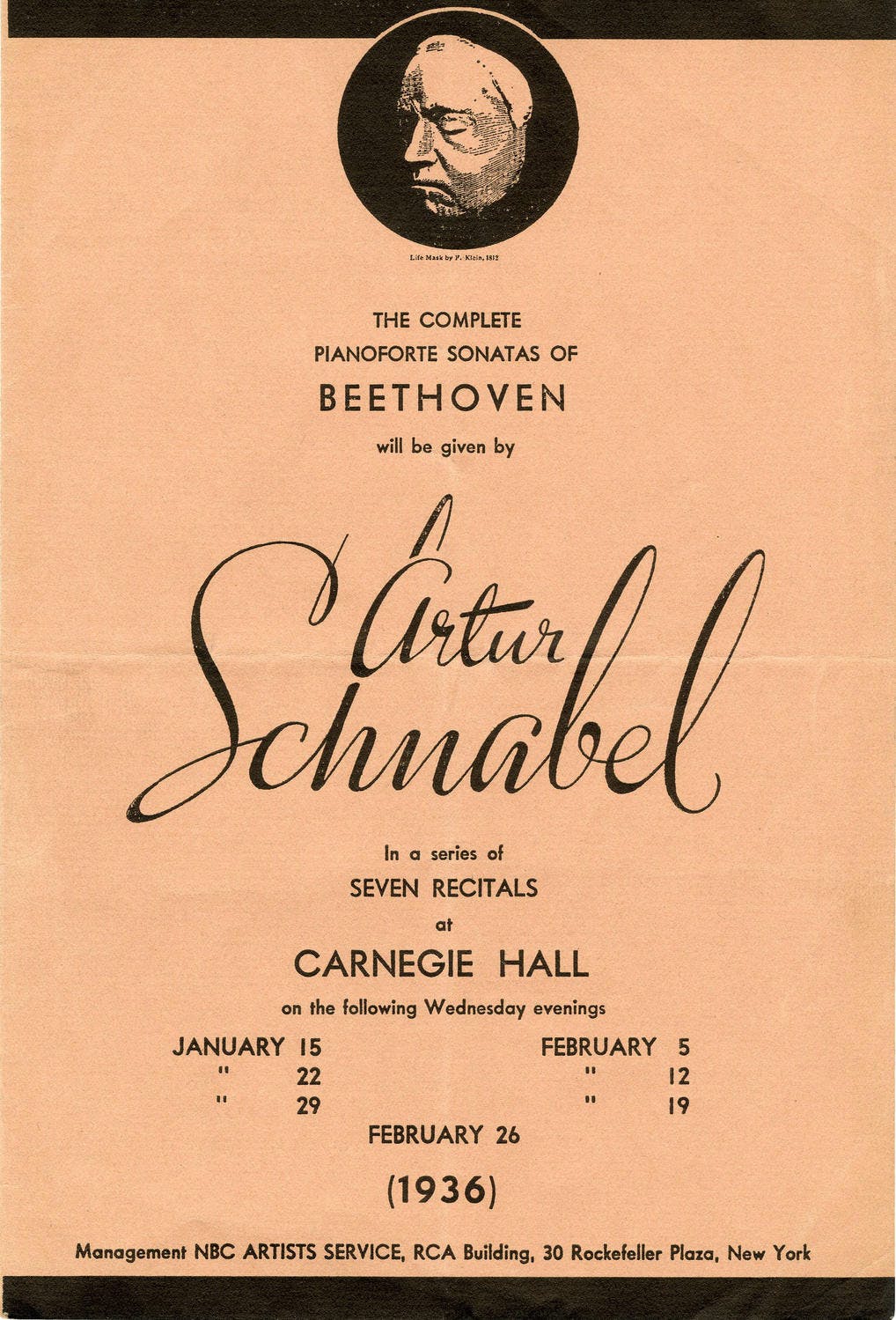

La dernière intégrale a été donnée en janvier-février 1936 au Carnegie Hall de New York sur un piano Steinway (au lieu du Bechstein joué lors des cycles précédents). Arrivé à New-York le 9 janvier à bord du paquebot Île-de France, Schnabel a donné ses 7 récitals les 15, 22 & 29 janvier, et les 5, 12, 19 & 26 février 1936.

Artur Schnabel made in London at Abbey Road Studio n°3, between January 1932 and November 1935 (with some corrections in January 1937), the very first complete recording of Beethoven’s Piano Sonatas.

He also gave four complete performances of the 32 Sonatas as a cycle of seven recitals, always organized in the same way, each one being comprised of either four or five Sonatas from different periods.

Program I : Sonatas n°15 Op.28 – n°31 Op.110 // n°1 Op.2 n°1 – n°16 Op.31 n°1

Program II: Sonatas n°18 Op.31 n°3 – n°28 Op.101 // n°22 Op.54 – n°8 Op.13 – n°3 Op.2 n°3

Program III: Sonatas n°2 Op.2 n°2 – n°23 Op.57 // n°19 Op.49 n°1 – n°27 Op.90 – n°11 Op.22

Program IV: Sonatas n°12 Op.26 – n°17 Op.31 n°2 // n°5 Op.10 n°1 – n°6 Op.10 n°2 – n°26 Op.81a

Program V: Sonatas n°4 Op.7 – n°14 Op.27 n°2 // n°10 Op.14 n°2 – n°29 Op.106

Program VI: Sonatas n°13 Op.27 n°1 – n°21 Op.53 // n°20 Op.49 n°2 – n°30 Op.109

Program VII:Sonatas n° 9 Op.14 n°1 – n°7 Op.10 n¨3 // n°25 Op.79 – n°24 Op.78 – n°32 Op.111

Between 1924 and 1927, Schnabel published (Ullstein) his printed edition of the complete 32 Sonatas.

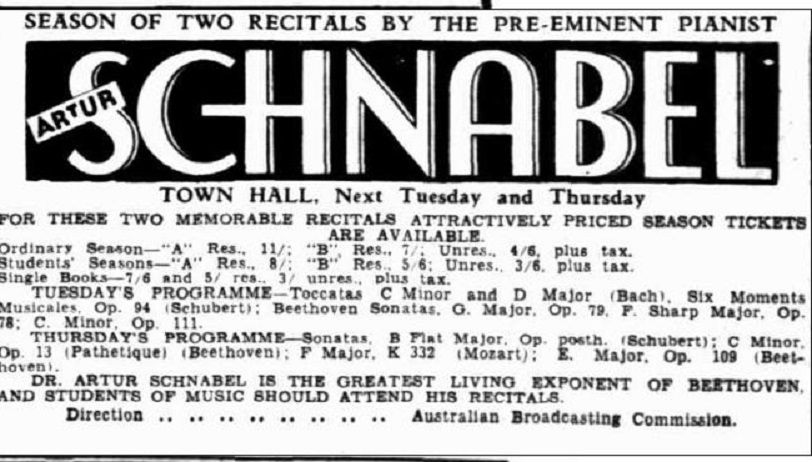

The first complete performance was given in 1927 at the Berlin Volksbühne for the Centenary of Beethoven’s death. The recitals were on Sundays at 11:30 on the following dates: 9, 16 & 23 January; 6, 13, 20 & 27 February. The detailed programs are HERE

The second complete performance was given at London’s Queen’s Hall in October-November 1932.

The third one, again in Berlin, but at the Philharmonie, in January-April 1933, was given complete in spite of Hitler’s taking of power.

The dates of the were as follows: 5 & 20 January; 21 February; 3 & 16 March; 6 & 26 April 1933, which was Schnabel’s very last concert in Germany. The detailed programs are HERE

His answer to the German authorities notifying him at the end of this concert that he was barred from taking part in the Berlin concerts celebrating Brahms’ centenary has remained famous: « I may not be pure-blooded, but I am cold-blooded. Good-bye! » He was obliged to leave for ever Berlin where he lived since 1900.

During this cycle, Schnabel travelled twice to London in February and in April for Beethoven recordings (3 et 17 February: Sonata n°15; 16 February: Concerto n°4; 17 February:Concerto n°3; and from 9 to 19 April: Sonatas n°2, 6, 11, 14, 20, 22, 23 & 26).

For the first time, Schnabel allowed broadcasts of at least a part of each recital. They were brutally forbidden after the fourth program (3 March). The last Sonata to be broadcast was thus n°26 Op.81a « Das Lebewohl »…

The excerpts broadcast by Radio-Berlin are listed below:

Radio Berlin:Programme I (Part I) 5 January – Programme II (Part II) 20 January

Radio Berlin:Programme III 21 February – Programme IV (Part II) 3 March

Radio Berlin: Programme V 16 March (broadcast cancelled)

The last complete performance was given in January-February 1936 at Carnegie Hall in New York on a Steinway piano (instead of the Bechstein for the earlier cycles). Schnabel arrived in New-York on 9 January on bord the liner Île-de France. He gave his 7 recitals on Wednesdays 15, 22 & 29 January, et 5, 12, 19 & 26 February 1936.